Quest’anno, Anno Internazionale della Tavola Periodica, Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha sancito la nascita dell’Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi (ISTP) in cui sono confluite diverse altre istituzioni di ricerca di Milano, Padova e Bari.

Quali sono i campi di ricerca del nuovo istituto che rimane articolato nelle tre sedi indicate sopra?

– Fusione termonucleare controllata;

– Progettazione, realizzazione e operazione di impianti per la fusione termonucleare;

– Plasmi di bassa temperatura e loro applicazioni;

– Plasmi per aerospazio;

– Plasmi astrofisici e plasmi spaziali;

– Interazione dei plasmi con fasci di particelle, radiazione elettromagnetica e materiali e relative applicazioni tecnologiche;

– Interazione laser-plasma e fisica dei plasmi in condizioni estreme.

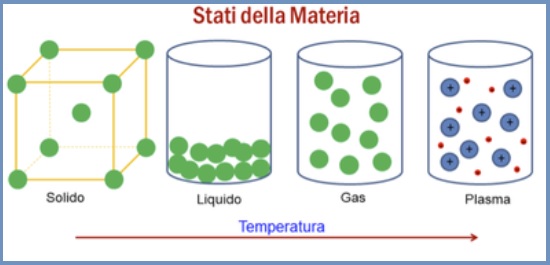

Sul sito inoltre viene definito con chiarezza cos’è il plasma, questo quarto stato della materia, poco diffuso sul nostro pianeta ma forma il 99,9% della materia visibile (non dimenticare che esiste anche una materia “oscura”) dell’Universo.

“Cosa definisce lo stato di plasma? Un plasma è un gas ionizzato costituito da una miscela quasi-neutra di elettroni liberi, ioni (atomici o molecolari) e specie neutre interagenti tra di loro. Al crescere della temperatura la materia si trasforma, cambiando il suo stato di aggregazione. Il plasma può essere considerato il quarto stato della materia, oltre allo stato solido, liquido e aeriforme; si ottiene fornendo alle molecole di un gas, a una data pressione, energia termica sufficiente a dissociare le molecole e ionizzare gli atomi e le molecole del gas stesso. La transizione tra stato gassoso e plasma non può però essere considerata una transizione di fase in senso termodinamico perché avviene gradualmente all’aumentare della temperatura.

Il 99.9% della materia visibile nell’Universo si trova allo stato di plasma: l’interno delle stelle, lo spazio interstellare (…), ionosfera, aurore boreali (…), fulmini, fiamme. Ai plasmi presenti in natura si aggiungono quelli generati in laboratorio: tubi al neon, sfere al plasma, archi elettrici, scariche a radiofrequenza per applicazioni industriali, fino ai plasmi ad altissime temperature per le ricerche sulla fusione termonucleare controllata.

Esiste inoltre una categoria di plasmi in cui tra i costituenti ci sono anche piccoli aggregati di materia solida (di dimensioni variabili dai nanometri ai millimetri) che si caricano negativamente per effetto della maggior mobilità degli elettroni rispetto agli ioni. Sono questi i “dusty plasma” la cui dinamica è caratterizzata dal fatto che la carica elettrica dei granelli di “polvere” varia rapidamente nel tempo: tra questi plasmi possiamo annoverare quelli che costituiscono le comete, gli anelli dei pianeti, le nebulose, le fiamme, ma anche quelli che si producono durante le eruzioni vulcaniche, gli aerosol atmosferici, le sabbie desertiche trasportate dal vento e la cosiddetta “neve carica”. La presenza di polveri è documentata anche nei reattori a fusione termonucleare e in reattori destinati a processi industriali.

Da dove deriva il termine “plasma”? Il termine “plasma” fu utilizzato per la prima volta nel 1927 dall’americano Irving Langmuir, vincitore del premio Nobel per la Fisica, per indicare un gas ionizzato il cui comportamento è assimilabile a quello di un fluido che trasporta elettroni, ioni e impurezze. Il termine gli fu suggerito dall’analogia con il plasma sanguigno, termine introdotto nel secolo precedente dal medico ceco Purkinje per indicare il fluido che trasporta globuli bianchi, globuli rossi e sostanze nutritive.” Crediti: https://www.ifp.cnr.it/ . Vedi anche: Fusione nucleare: Dalle stelle alla Terra; Il plasma (5B, Liceo Scientifico Tecnologico “G. Natta” BG). Video Marco Coletti.