Nell’Unione Europea le priorità sono sempre altre: le banche e i mercati, il controllo dei bilanci nazionali. Al primo posto ci sono sempre il mondo finanziario e l’economia. Le persone, l’istruzione e la formazione, la ricerca scientifica sono considerati sempre meno importanti.

Nell’Unione Europea le priorità sono sempre altre: le banche e i mercati, il controllo dei bilanci nazionali. Al primo posto ci sono sempre il mondo finanziario e l’economia. Le persone, l’istruzione e la formazione, la ricerca scientifica sono considerati sempre meno importanti.

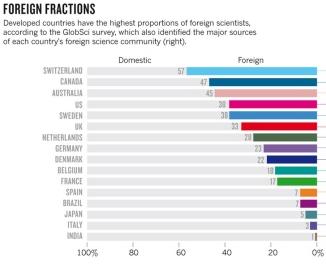

Decine di migliaia di scienziati e ricercatori, ma anche semplici cittadini, stanno chiedendo all’Unione Europea di pretendere dai singoli Stati nazionali anche adeguati fondi per la ricerca. Una soglia minima che sia valida per tutti, in modo da non avere le differenze attuali: da una parte alcuni Paesi come Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria, Germania, che investono per la ricerca circa il 3% del Prodotto Interno Lordo (PIL) e altri come l’Italia che per lo stesso scopo investono solo l’1%. Senza considerare che altri Paesi fuori dalla UE e nostri concorrenti investono molto di più in ricerca: Israele (4,2%), Giappone (3,5%), Corea (4,1%). In queste condizioni, dovremo abituarci ai 100.000 giovani (per lo più i migliori laureati e dottorandi) che solo nel 2015 hanno abbandonato l’Italia: sarà la normalità anche per i prossimi anni!

TESTO IN ITALIANO della lettera pubblicata su Nature il 4 febbraio scorso.

“Chiediamo all’Unione Europea di spingere i governi nazionali a mantenere i fondi per la ricerca a un livello superiore a quello della pura sussistenza. Questo permetterebbe a tutti gli scienziati europei – e non solo a quelli britannici, tedeschi e scandinavi – di concorrere per i fondi di ricerca Horizon 2020.

In Europa i fondi di ricerca pubblici sono erogati sia dalla Commissione Europea che dai governi nazionali. La Commissione finanzia principalmente grandi progetti di collaborazione internazionali, spesso in aree di ricerca applicata, e i governi nazionali finanziano invece – oltre che i propri progetti strategici – programmi scientifici su scala più piccola, e operati “dal basso”.

Ma non tutti gli Stati membri fanno la loro parte. Per esempio l’Italia trascura gravemente la ricerca di base. Oramai da decenni il CNR non riesce a finanziare la ricerca di base, operando in un regime di perenne carenza di risorse. I fondi per la ricerca sono stati ridotti al lumicino. I PRIN (progetti di ricerca di interesse nazionale) sono rimasti inattivi dal 2012, fatta eccezione per alcune piccole iniziative destinate a giovani ricercatori.

I fondi di quest’anno per i PRIN, 92 milioni di Euro per coprire tutte la aree di ricerca, sono troppo pochi e arrivano troppo tardi, specialmente se paragonati per esempio al bilancio annuale dell’Agenzia della Ricerca Scientifica Francese (corrispondente ai PRIN italiani) che si attesta su un miliardo di Euro l’anno. Nel periodo 2007-2013 l’Italia ha contribuito al settimo “Programma Quadro” europeo per la ricerca scientifica per un ammontare di 900 milioni l’anno, con un ritorno di soli 600 milioni. Insomma l’incapacità del Governo Italiano di alimentare la ricerca di base ha causato una perdita di 300 milioni l’anno per la scienza italiana e quindi per l’Italia.

Se si vuole evitare che la ricerca si sviluppi in modo distorto nei vari Paesi europei, le politiche nazionali devono essere coerenti tra di loro e garantire una ripartizione equilibrata delle risorse.”

La lettera è stata firmata da circa 58.000 persone. Chi vuole firmare può farlo a questo link: https://www.change.org/p/salviamo-la-ricerca-italiana .

Si può anche ascoltare l’appello di Piero Angela a sostegno della ricerca scientifica italiana ed europea che in alcuni Stati è a livello di pura sussistenza, oppure l’appello di Giorgio Parisi dello scorso 25 febbraio: Salviamo la ricerca.

Crediti immagine: www.sciencedaily.com .

Alcune prestigiose riviste scientifiche alla fine di ogni anno propongono un bilancio delle attività di ricerca e delle scoperte scientifiche e tecnologiche più significative degli ultimi dodici mesi.

Alcune prestigiose riviste scientifiche alla fine di ogni anno propongono un bilancio delle attività di ricerca e delle scoperte scientifiche e tecnologiche più significative degli ultimi dodici mesi.  Poche settimane fa ho scritto sulla perdita di competitività anche scientifica dell’Europa come una delle cause dell’attuale crisi di alcuni Paesi e della situazione di recessione di altri nell’ambito UE.

Poche settimane fa ho scritto sulla perdita di competitività anche scientifica dell’Europa come una delle cause dell’attuale crisi di alcuni Paesi e della situazione di recessione di altri nell’ambito UE.

Una volta, quasi in ogni famiglia c’era qualche emigrato in altri Paesi europei o in America se non in Australia. Quei tempi stanno tornando. Ad emigrare non sono più persone con un basso livello di scolarizzazione ma laureati, spesso con un dottorato, ricercatori. Gran parte di loro trova fuori dall’Italia (è facile in questi tempi) condizioni di lavoro favorevoli e un ambiente tanto accogliente che vi rimane. Io stesso ho conosciuto figli e/o figlie di colleghi (in alcuni casi solo i genitori) che dopo lauree e specializzazioni hanno trovato lavoro in Spagna, in Gran Bretagna o in Germania. Qualcuno negli Stati Uniti o in Canada. Talvolta, per vari motivi (amicizie, parentele, nostalgia dei luoghi d’origine, difficoltà di adattamento, …) ritornano. Tra questi non sono pochi quelli che si pentono perché, pur trovando un lavoro, non riescono a fare ricerca come vorrebbero o come avevano sperato. Purtroppo, dispiace ripetere cose già lette e sentite da alcuni anni: l’Italia non è un luogo dove la ricerca scientifica è tenuta in considerazione. A parte la mancanza di finanziamenti, sono troppe e troppo potenti le istituzioni che si oppongono alla ricerca di base e applicata o comunque non la favoriscono.

Una volta, quasi in ogni famiglia c’era qualche emigrato in altri Paesi europei o in America se non in Australia. Quei tempi stanno tornando. Ad emigrare non sono più persone con un basso livello di scolarizzazione ma laureati, spesso con un dottorato, ricercatori. Gran parte di loro trova fuori dall’Italia (è facile in questi tempi) condizioni di lavoro favorevoli e un ambiente tanto accogliente che vi rimane. Io stesso ho conosciuto figli e/o figlie di colleghi (in alcuni casi solo i genitori) che dopo lauree e specializzazioni hanno trovato lavoro in Spagna, in Gran Bretagna o in Germania. Qualcuno negli Stati Uniti o in Canada. Talvolta, per vari motivi (amicizie, parentele, nostalgia dei luoghi d’origine, difficoltà di adattamento, …) ritornano. Tra questi non sono pochi quelli che si pentono perché, pur trovando un lavoro, non riescono a fare ricerca come vorrebbero o come avevano sperato. Purtroppo, dispiace ripetere cose già lette e sentite da alcuni anni: l’Italia non è un luogo dove la ricerca scientifica è tenuta in considerazione. A parte la mancanza di finanziamenti, sono troppe e troppo potenti le istituzioni che si oppongono alla ricerca di base e applicata o comunque non la favoriscono.