Alessandro Giraudo, autore di numerose pubblicazioni tra cui “Storie straordinarie delle materie prime” (edito da Add, Torino), sul n. 60 della rivista World Energy ha proposto un articolo sulle materie prime strategiche nella storia. Un articolo molto interessante per adulti e studenti che si occupano di storia, economia, geopolitica, chimica e geografia.

Propongo anche l’indice del libro, con le relative pagine. Alcuni di questi argomenti negli anni scorsi sono stati trattati anche in questo blog.

INDICE

- Il tappeto volante di Umberto Eco 13

- L’ossidiana, la pietra nera che fa la fortuna delle isole vulcaniche 27

- Il sale, il re dei conservanti alimentari, le saliere diventano forzieri 31

- Le spezie, un terzo del commercio mondiale da oltre quaranta secoli 37

- L’urina, essenziale nella protoindustria e per il biondo veneziano 42

- La via dell’incenso nel Medio Oriente, i profumi del Koh giapponese e di Hong Kong 46

- Il bitume, mummie, farmacopea e la fortuna di Petra 50

- Papiro contro pergamena: una lunga battaglia economica nel Mediterraneo 53

- L’oro, simbolo degli dei, della ricchezza e dell’immaginario 58

- Il grano nell’impero romano e le frumentationes, quando il sistema crea troppi assistiti 64

- La seta: in Cina è una moneta, a Roma vale quanto l’oro 69

- La lana, “borse” e contratti, e il woolsack della camera dei Lord 76

- Il colore blu, le Crociate e il paese di Cuccagna 81

- L’indaco, la “tinta del diavolo”, la concorrenza sul mercato dei colori 85

- Il pepe, tra Venezia e Lisbona: una battaglia commerciale lunga un secolo 89 L’argento, la creazione del primo mercato globalizzato 94

- Lo zucchero di canna: il sale dolce di Alessandro Magno, da Colombo a Napoleone 102

- L’allume, mordente essenziale per l’industria e le miniere del papa 109

- La battaglia per il colore rosso: porpora del murice, robbia e rosso di cocciniglia 115

- I diamanti di Golconda e il monopolio veneziano, la Voc olandese e l’Eic inglese 121

- I lapislazzuli, il “tesoro blu” dell’Afghanistan e i mercanti di colori 125

- Il salnitro, il sale dell’inferno, i cannoni e i fuochi del Bengala 129

- I semi di cacao: quando le monete crescevano sugli alberi 136

- Il mais, pianta degli Aztechi, tra produttività e pellagra 142

- Le patate, cibo di marinai, guerre e carestie 146

- “L’erba della regina”, coltivata in America dagli schiavi africani e venduta ai cinesi dagli europei 152

- Il tè, una moneta usata nelle transazioni e per pagare le tasse 157

- “L’erba dei gesuiti”, la lotta per il monopolio dell’antidoto alla malaria 162

- Il caffè: pane, bevanda del diavolo e… spionaggio 167

- La noce moscata, l’isola di Run e la rivalità tra olandesi e inglesi per New York 174

- Il mercato delle pellicce: la “piccola era glaciale” sposta il baricentro economico 178

- Le alghe: alimento, concime, combustibile e componente della soda 183

- Il ghiaccio: i sorbetti di Alessandro, di Saladino, di Luigi XIV e l’esportazione della neve 187

- La soia: una leguminosa arrivata in Europa solo nel 1712 191

- Il legno: dopo aver distrutto le proprie foreste, l’Europa va all’attacco degli alberi delle colonie 195

- La belladonna: un fiore per abbellire gli occhi delle cortigiane che crea molte vedove… 202

- Il mercurio, Alice, il Cappellaio Matto e la sifilide 206

Torba fiamminga contro carbone inglese: i fallimenti della rivoluzione industriale olandese 210

L’oppio: psicotropo e casus belli per gli europei contro la Cina 214

Il tungsteno: dal “fior di pesco” a metallo essenziale per la guerra 220

Il platino, metallo strategico per le guerre… e Cartier 225

Le storie nel cuore della Storia di Philippe Chalmin 233

Ringraziamenti 237

Indice dei nomi 239

Breve estratto del libro. Dal primo paragrafo (Il tappeto volante di Umberto Eco):

“Le materie prime hanno influenzato l’intera storia umana e continuano ad avere un ruolo centrale negli equilibri tra le placche tettoniche dell’economia mondiale. In passato era il pepe, oggi è l’energia; in futuro saranno forse il coltan, il litio, il germanio, il promezio, il tulio e altri metalli i cui nomi rimandano alla mitologia greca.

Le materie prime hanno causato guerre, portato la pace, stimolato spedizioni in terre sconosciute, dato vita a incredibili operazioni di spionaggio, stabilito nuovi equilibri tra i Paesi e gli uomini. Oro, argento, spezie, cereali, rame e stagno, ferro e carbone… ma anche sale e seta, caffé e cacao, mercurio e alghe, diamanti e lana hanno contribuito a fare e disfare la Storia, ad arricchire certi uomini e impoverirne altri, a fare la fortuna di alcuni (i ricchi mercanti e in seguito i proprietari delle fucine) e a gettarne altri nell’abisso della disperazione (gli schiavi che lavoravano alla coltivazione dello sparto, all’estrazione del mercurio o i mitayos e gli schiavi africani delle miniere di Potosí, i minatori e gli operai della prima rivoluzione industriale). ….

La storia delle materie prime è la storia dell’umanità stessa attraverso gli odori, i profumi, i fetori, le fragranze, i colori, i gusti, i sapori. Il ghiaccio delle montagne della regione di Boston veniva spedito a Cuba per mantenere fresche le bevande dei ricchi proprietari delle piantagioni di canna da zucchero; gli uomini si battevano a colpi di moschetto per controllare la produzione della noce moscata in Asia; si credeva che l’angelica fosse un rimedio miracoloso a molti mali e le pietre nere (il carbone) descritte da Marco Polo, secoli dopo avrebbero cambiato la vita degli uomini in Europa e poi nel mondo intero.”

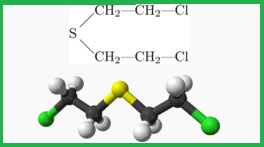

Nella storia umana sono molti gli anniversari di cui non essere fieri, come quelli delle guerre e dei genocidi che si sono susseguiti nei secoli in varie parti del pianeta. Tra questi episodi, bisogna ricordare anche l’utilizzo quasi cento anni fa della prima arma chimica sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Nel 1917 in Belgio, nella zona di Ypres, furono utilizzati su vasta scala gas chimici contro i soldati delle trincee: si trattava di tioetere di cloroetano, nome IUPAC “solfuro di 2,2 diclorodietile” (Cl-CH2-CH2-S-CH2-CH2–Cl). Si tratta di un liquido vescicante e altamente urticante, che persiste nel terreno una volta irrorato.

Nella storia umana sono molti gli anniversari di cui non essere fieri, come quelli delle guerre e dei genocidi che si sono susseguiti nei secoli in varie parti del pianeta. Tra questi episodi, bisogna ricordare anche l’utilizzo quasi cento anni fa della prima arma chimica sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Nel 1917 in Belgio, nella zona di Ypres, furono utilizzati su vasta scala gas chimici contro i soldati delle trincee: si trattava di tioetere di cloroetano, nome IUPAC “solfuro di 2,2 diclorodietile” (Cl-CH2-CH2-S-CH2-CH2–Cl). Si tratta di un liquido vescicante e altamente urticante, che persiste nel terreno una volta irrorato.

Fu questo il nome che Louis Pasteur diede al fenomeno della fermentazione quando la scoprì. Sì, perché è stato proprio Pasteur a scoprire il meccanismo metabolico fondamentale degli organismi anaerobi e tra le tante altre cose, nel 1881, introdusse il termine “microbiologia”. Eppure l’uomo, senza conoscerne i meccanismi molecolari, sfruttava questo processo già da qualche millennio, per la produzione di vino, aceto e formaggi. Con Pasteur, lo studio della fermentazione era affiancato dal dibattito sulla generazione spontanea dei microrganismi e della vita. Per spiegare il fenomeno della fermentazione, durante il 1800, vennero seguite due vie: quella chimica e quella biologica basata sullo studio degli organismi associati alla putrefazione della materia organica.

Fu questo il nome che Louis Pasteur diede al fenomeno della fermentazione quando la scoprì. Sì, perché è stato proprio Pasteur a scoprire il meccanismo metabolico fondamentale degli organismi anaerobi e tra le tante altre cose, nel 1881, introdusse il termine “microbiologia”. Eppure l’uomo, senza conoscerne i meccanismi molecolari, sfruttava questo processo già da qualche millennio, per la produzione di vino, aceto e formaggi. Con Pasteur, lo studio della fermentazione era affiancato dal dibattito sulla generazione spontanea dei microrganismi e della vita. Per spiegare il fenomeno della fermentazione, durante il 1800, vennero seguite due vie: quella chimica e quella biologica basata sullo studio degli organismi associati alla putrefazione della materia organica. Tra qualche giorno ci sarà la beatificazione di Giovanni Paolo II. Perché ce ne occupiamo in un blog sulla didattica delle scienze? Come indica il titolo, per le sue posizioni sul “caso” Galileo. Molte vicende di Galileo sono note. Sinteticamente possiamo dire che, con le sue opere e le sue idee favorevoli al “Sistema copernicano” e alla teoria eliocentrica, condusse una difficile battaglia per l’autonomia e la libertà della scienza. Sosteneva che come la Bibbia deriva da Dio ed è alla base della religione cristiana, allo stesso modo, anche la natura deriva da Dio ed è alla base della scienza. In particolare, la scienza si occupa dello studio e dell’interpretazione dei fenomeni naturali che sono scritti con un linguaggio prevalentemente matematico. La religione invece si occupa dell’etica, dei comportamenti, dell’anima e della vita ultraterrena. Scienza e fede pertanto non debbono essere in contrapposizione ma ciascuna è autonoma nel proprio ambito. Un’altra dura lotta di Galilei venne portata avanti contro il dogmatismo degli aristotelici che, secondo lui, inebetisce gli intelletti. I suoi studi sulla fisica, riguardanti il principio di inerzia, le leggi sulla caduta dei gravi e il secondo principio della dinamica, furono notevoli. Non meno importanti furono le scoperte astronomiche dovute all’uso del telescopio e il suo “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” in difesa del copernicanesimo. L’altro grande merito di Galilei è stato il metodo d’indagine scientifico o metodo sperimentale. Questo metodo detto anche “galileiano” è basato su aspetti analitici (osservazione dei fenomeni, misurazione matematica dei dati, formulazione di ipotesi ad essi correlate) e su momenti di sintesi (verifica sperimentale delle ipotesi, formulazione di eventuali leggi). Questo modo di affrontare i fenomeni fisici e naturali ci consente di definirlo “Padre della scienza moderna”. Le sue idee, soprattutto quelle a sostegno della teoria di Copernico gli costarono, da parte della Chiesa, l’ammonizione, la condanna e l’umiliazione dell’abiura in ginocchio davanti ai cardinali della Congregazione del Sant’Uffizio. Per quasi 400 anni la posizione della Chiesa nei suoi confronti non è cambiata di molto. Cosa ha fatto Giovanni Paolo II? Innanzitutto il 10 novembre 1979, in un discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze dice: “Signor Presidente! Ella nel Suo discorso ha detto giustamente che Galileo e Einstein hanno caratterizzato un’epoca. La grandezza di Galileo è a tutti nota, come quella di Einstein; ma a differenza di questi che oggi onoriamo di fronte al Collegio cardinalizio nel nostro palazzo apostolico, il primo ebbe molto a soffrire – non possiamo nasconderlo – da parte di uomini e organismi di Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto e deplorato certi indebiti interventi: “Ci sia concesso di deplorare – è scritto al n. 36 della Costituzione conciliare Gaudium et spes – certi atteggiamenti mentali, che talvolta non mancarono nemmeno tra i cristiani, derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, e che, suscitando contese e controversie, trascinarono molti spiriti a tal punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro;. Il riferimento a Galileo è reso esplicito dalla nota aggiunta, che cita il volume Vita e opere di Galileo Galilei di Mons. Paschini, edito dalla Pontificia Accademia delle Scienze.

Tra qualche giorno ci sarà la beatificazione di Giovanni Paolo II. Perché ce ne occupiamo in un blog sulla didattica delle scienze? Come indica il titolo, per le sue posizioni sul “caso” Galileo. Molte vicende di Galileo sono note. Sinteticamente possiamo dire che, con le sue opere e le sue idee favorevoli al “Sistema copernicano” e alla teoria eliocentrica, condusse una difficile battaglia per l’autonomia e la libertà della scienza. Sosteneva che come la Bibbia deriva da Dio ed è alla base della religione cristiana, allo stesso modo, anche la natura deriva da Dio ed è alla base della scienza. In particolare, la scienza si occupa dello studio e dell’interpretazione dei fenomeni naturali che sono scritti con un linguaggio prevalentemente matematico. La religione invece si occupa dell’etica, dei comportamenti, dell’anima e della vita ultraterrena. Scienza e fede pertanto non debbono essere in contrapposizione ma ciascuna è autonoma nel proprio ambito. Un’altra dura lotta di Galilei venne portata avanti contro il dogmatismo degli aristotelici che, secondo lui, inebetisce gli intelletti. I suoi studi sulla fisica, riguardanti il principio di inerzia, le leggi sulla caduta dei gravi e il secondo principio della dinamica, furono notevoli. Non meno importanti furono le scoperte astronomiche dovute all’uso del telescopio e il suo “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” in difesa del copernicanesimo. L’altro grande merito di Galilei è stato il metodo d’indagine scientifico o metodo sperimentale. Questo metodo detto anche “galileiano” è basato su aspetti analitici (osservazione dei fenomeni, misurazione matematica dei dati, formulazione di ipotesi ad essi correlate) e su momenti di sintesi (verifica sperimentale delle ipotesi, formulazione di eventuali leggi). Questo modo di affrontare i fenomeni fisici e naturali ci consente di definirlo “Padre della scienza moderna”. Le sue idee, soprattutto quelle a sostegno della teoria di Copernico gli costarono, da parte della Chiesa, l’ammonizione, la condanna e l’umiliazione dell’abiura in ginocchio davanti ai cardinali della Congregazione del Sant’Uffizio. Per quasi 400 anni la posizione della Chiesa nei suoi confronti non è cambiata di molto. Cosa ha fatto Giovanni Paolo II? Innanzitutto il 10 novembre 1979, in un discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze dice: “Signor Presidente! Ella nel Suo discorso ha detto giustamente che Galileo e Einstein hanno caratterizzato un’epoca. La grandezza di Galileo è a tutti nota, come quella di Einstein; ma a differenza di questi che oggi onoriamo di fronte al Collegio cardinalizio nel nostro palazzo apostolico, il primo ebbe molto a soffrire – non possiamo nasconderlo – da parte di uomini e organismi di Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto e deplorato certi indebiti interventi: “Ci sia concesso di deplorare – è scritto al n. 36 della Costituzione conciliare Gaudium et spes – certi atteggiamenti mentali, che talvolta non mancarono nemmeno tra i cristiani, derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, e che, suscitando contese e controversie, trascinarono molti spiriti a tal punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro;. Il riferimento a Galileo è reso esplicito dalla nota aggiunta, che cita il volume Vita e opere di Galileo Galilei di Mons. Paschini, edito dalla Pontificia Accademia delle Scienze.